こいのぼり 作詞:近藤宮子/ 作曲:不明

♪ やねよりたか~い こいのぼり

おおきいまごいは おとうさん

ちいさいひごいは こどもたち

おもしろそうに およい~でる ♪

端午の節句

武家と庶民の間に生まれた日本独自の文化で

江戸時代中期頃に誕生したとされている

男の子の誕生と健やかな成長を願った祭りである

こどもの日

1948年7月20日の祝日法の施行により制定され

こどもの人格を重んじこどもの幸福をはかるとともに母に感謝する日となった

このように端午の節句とこどもの日は発祥及び目的等が異なっているのに

こどもの日=端午の節句で良いのだろうか?

鯉のぼり 五月人形 柏餅 菖蒲湯等の行事は端午の節句祭りの一環であって

こどもの日独自の行事はあるのかな?

あまり深く考えずに端午の節句を含めてこどもの日に進化したで良いのかな?

ちょっとわからない

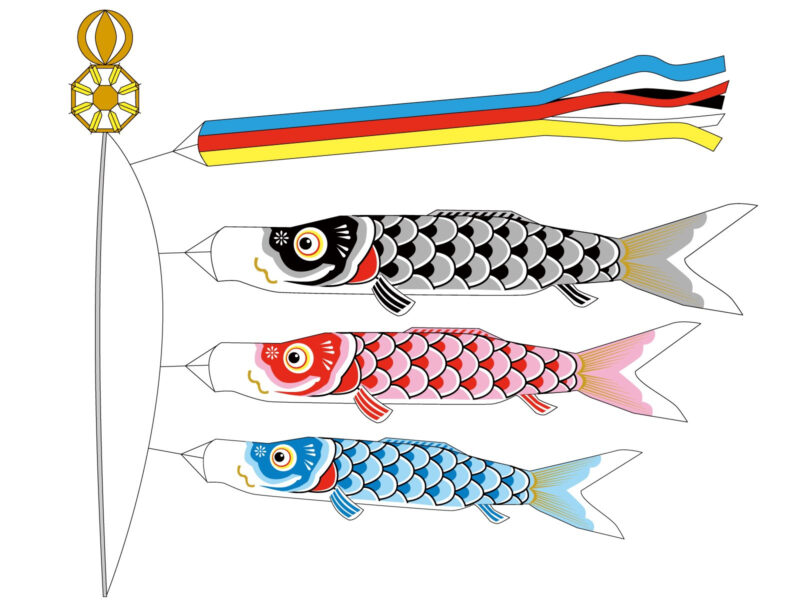

竿の先から

回転球

キラキラ光る回転球 空からやってくる神様への目印

矢 車

風に吹かれて カラカラと音を出す矢車は神様への目印と魔除け

吹き流し

万物を形成するこの五要素(木ー青 火ー赤 土ー黄 金ー白 水ー黒)が

自然災害や病気から子供を守る

真 鯉

(黒、お父さん)~冬、命を支える水、貫禄があり大切な存在という意味

緋 鯉

(赤、お母さん)~生命を育む夏、知恵のシンボルである火の意味

子 鯉

(青、子供たち)~春の木々(子供たち)の成長の意味

江戸時代は一本の竿に黒い鯉が一匹だけ飾られていたようであるが

明治時代になって黒い鯉と赤い鯉となった

トップ記事の童謡の歌詞にもあるように黒い鯉はお父さん、赤い鯉は子供たちだった

おかしいなぁー

お母さんが出てこない

これは家父長制でお母さん(女性)の出てくる余地がなかったらしい

このことは戦後まで続き

高度経済成長期からは黒い鯉+赤い鯉+青い鯉(緑や橙も有り)とカラフルになって

黒い鯉はお父さん、赤い鯉はお母さん、青い鯉は子供たちで

東京オリンピック頃からは色とりどりの華やかな飾りが出回ったようである

住環境等が変わり続けている今日ですが

多少やり方は変わったとしても願いは永遠なので、残し続けてほしい日本の四季行事です

この他

端午の節句には菖蒲湯 柏餅 軒菖蒲等がある

ここで使う菖蒲とはどんなもの

サトイモ科の菖蒲

まっすぐな葉が刀に似ており、又、邪気を祓うような爽やかな香りを持つので

縁起のいい植物とされた

葉の根元が赤みがかっており、ここを嗅ぐといい香りを放つ!!

菖蒲の花と菖蒲湯・軒菖蒲(よもぎと一緒に束ねて屋根に吊す)に使われる葉っぱ

私たちがよく目にするのは花菖蒲(アヤメ科)で華やかな花が咲く

勘違いしやすいよね

※トップ画像は花菖蒲

俳句コーナー

コメント